Stamm der Magyaren 950

Stamm der Magyaren

Dekade 950-959

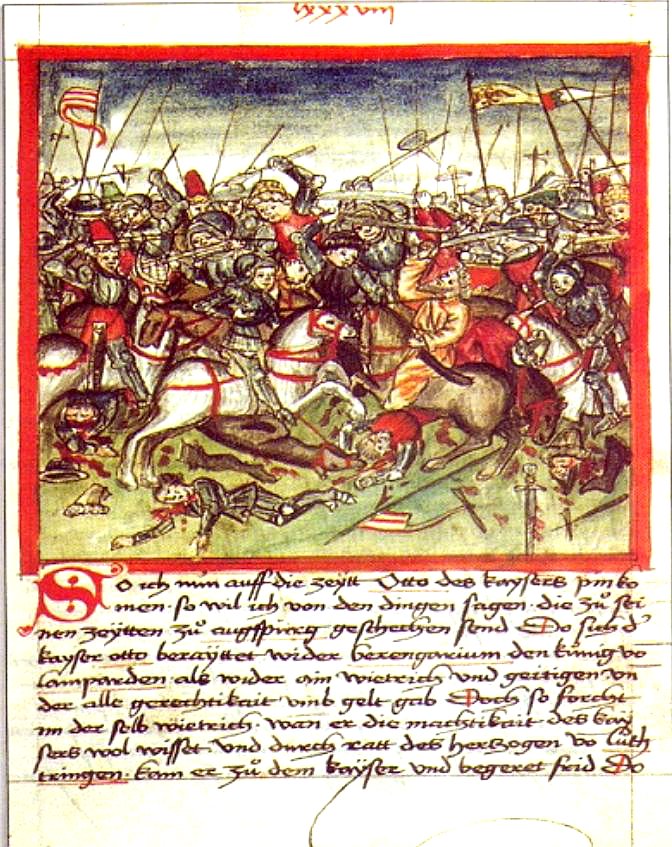

| Hauptseite |  Die Schlacht auf dem Lechfeld in einer Darstellung von 1457 | |

| Jahres-Chroniken | ||

| Länderchroniken | ||

| frühere Chroniken | ||||||||||||||||||||||||||

| 850 / 860 / 870 / 880 / 890 / 900 / 910 / 920 / 930 / 940 | ||||||||||||||||||||||||||

Stamm der Magyaren

| ||||||||||||||||||||||||||

| Stamm der Magyaren / Ostfränkisches Reich Am Hof des ostfränkischen Königs Otto wird bekannt, dass die Magyaren wieder Raubzüge ins Reich vorbereiten. | ||||||||||||||||||||||||||

| Stamm der Magyaren / Ostfränkisches Reich König Otto I. hält im thüringischen Arnstadt einen Reichstag ab, der den Konflikt im Liudolfinischen Aufstand, als sich der gesamte Süden des Reiches gegen Otto erhob, zu ihrem bisher weitesten Zug über Bayern und Belgien bis nach Nordfrankreich, zurück über Oberitalien und Kroatien genutzt wurde, mit der förmlichen Unterwerfung Liudolfs beendet. Ottos Sohn Wilhelm wird zum Erzbischof von Mainz gewählt. Damit sind die innenpolitischen Voraussetzungen für die kommende Auseinandersetzung mit den Ungarn geschaffen. Doch damit ist der Aufstand im Süden noch nicht beendet. | ||||||||||||||||||||||||||

| Stamm der Magyaren / Ostfränkisches Reich Magyarische Gesandte treffen beim ostfränkischen König Otto I. ein, vorgeblich, um ihre freundschaftliche Gesinnung zu beteuern. Wahrscheinlich sollen sie aber seine Stärke nach dem Aufstand ausspionieren. Jedenfalls wird kurz nach ihrer Abreise gemeldet, dass die Ungarn die Grenzen des Reiches überschritten haben und den König zur Feldschlacht fordern. | ||||||||||||||||||||||||||

| Stamm der Magyaren / Ostfränkisches Reich Zunächst führt der Zug der Magyaren in den bairischen Raum zwischen Donau und Alpen bis nach Augsburg, wo sie vermutlich am Gunzenle ihr Hauptlager aufschlagen. Hier beginnen sie zunächst mit der Belagerung der Stadt Augsburg. „Sogleich im folgenden Jahr freilich, im Jahr 955 nach Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus, brach eine solche Menge Ungarn ein, wie sie keiner von den damals lebenden Menschen, wie man hörte, zuvor irgendwo gesehen hatten. Sie besetzten und verwüsteten das Bayernland vom Donaufluss bis zum Schwarzen Wald, der zum Gebirge gehörte. Als sie den Lech überschritten und Alemannien besetzten, brannten sie die Kirchen der heiligen Afra nieder, plünderten die ganze Provinz von der Donau bis zum Wald und verbrannten den größten Teil [des Landes] bis zum Fluss Iller. Die Stadt Augsburg aber, die damals von niedrigen, turmlosen Mauern umgeben in sich selbst nicht fest war, belagerten sie.“ (– Vita des Bischofs Ulrich). Diese Belagerung der Ungarn ist ungewöhnlich, betrachtet man ihr bisheriges Verhalten, große Städte rasch zu erobern oder sie zu umgehen. Es geht ihnen anscheinend nicht um einen schnellen Überfall mit gewinnbringender Plünderung, sondern sie versuchen wohl, die Kontrolle über Bayern und Schwaben zu erlangen. Es kann auch vermutet werden, dass sie von einigen Gegnern von Heinrich I. im Liudolfinischen Aufstand zu Hilfe gerufen wurden. Obwohl die Stadt schlecht befestigt ist, gelingt es den Augsburgern, die Ungarn zunächst zurückzuschlagen. Am härtesten umkämpft ist dabei das Osttor, dessen Verteidigung von Bischof Ulrich persönlich überwacht wird, der die Stadt schon 924 gegen die Ungarn gehalten hatte. Erst als einer der Anführer fällt, brechen die Angreifer ihre Attacken ab. In der darauf folgenden Nacht lässt Bischof Ulrich Klosterfrauen in Prozessionen durch die Stadt ziehen, um Fürbitten zur Mutter Gottes zu sprechen. Am nächsten Tag erscheinen die Ungarn dann mit Belagerungsgerät vor den Toren. Von ihren Anführern mit Peitschen angetrieben, berennen sie erneut die Mauer, bis sie durch ein Hornsignal zurückgerufen werden. Durch Perchtold, einen der Aufrührer im Liudolfinischen Aufstand, werden die Ungarn vor dem nahenden deutschen Heer gewarnt und sammeln sich jetzt zur Feldschlacht. Die Augsburger ihrerseits schicken jeden entbehrlichen Mann ins nahe Lager Ottos. | ||||||||||||||||||||||||||

| Stamm der Magyaren / Ostfränkisches Reich Der ostfränkische König Otto I. organisiert die Zusammensetzung seiner Heerhaufen:

Die Lage der Burg Perchtolds (die Reisensburg) und die zeitlichen Angaben der Chronisten legen als möglichen Ort des Sammellagers der ostfränkischen Truppen die Gegend um Ulm bzw. Günzburg nahe. Dort treffen Einheiten der Baiern, der Franken und der ehemalige Aufständische Konrad der Rote ein. Ottos Hausmacht der Sachsen, die aus etwa 2000 Mann besteht, muss zum großen Teil als Verteidigung gegen die Slawen im Osten gelassen werden. Auch die Lothringer Verbände, ebenfalls etwa 2000 Mann, erscheinen nicht rechtzeitig zum vereinbarten Treffpunkt. In dem letzten Marschlager vor Augsburg stoßen die Verteidiger der Stadt zum Heer. Otto setzt daraufhin den nächsten Tag für die Feldschlacht an und befiehlt ein allgemeines Fasten zur Vorbereitung. | ||||||||||||||||||||||||||

| Stamm der Magyaren / Ostfränkisches Reich Am Morgen des 10. August, dem Gedenktag des heiligen Laurentius, versichern sich die ostfränkischen Soldaten in einer Heerfriedenszeremonie ihrer gegenseitigen Treue und machen sich auf den Weg zum Schlachtfeld. Obwohl die Marschroute durch Bäume (vermutet wird unter anderem der Rauhe Forst westlich von Augsburg) gedeckt ist, um sich vor den Pfeilen der Ungarn zu schützen, schaffen es diese, den Heerzug zu umgehen und von hinten aufzurollen; dabei schlagen sie böhmische und schwäbische Truppenteile in die Flucht und erobern den Tross. Da sie jedoch unmittelbar nach ihrem Erfolg zum Plündern übergehen, kann Konrad der Rote mit den Kriegern aus dem fünften Haufen seinerseits die Ungarn zurückschlagen. Über den Verlauf der eigentlichen Feldschlacht ist wenig bekannt. Eine aufmunternde Rede Ottos sowie sein Vorpreschen als Erster scheinen Fiktion zu sein. Immerhin erfahren wir aus den Quellen, dass der Bruder Bischof Ulrichs, Dietpald von Dillingen, fällt. Und auch Konrad der Rote wird von einem Pfeil tödlich in den Hals getroffen, als er die Bänder des Panzers löst und Luft schöpft. Schlachtentscheidend ist jedoch möglicherweise ein Sommergewitter – Widukind berichtet von großer Hitze – sodass durch die heftigen Regenfälle die Wunderwaffe der Ungarn, ein Kompositbogen, im wahren Sinne des Wortes aus dem Leim geht, wodurch das Reiterheer der Ungarn deutlich an Schlagkraft einbüßt. Allerdings wird dieses Ereignis nicht bei Widukind erwähnt, bei dem man vermuten könnte, dass er es als Gotteseingriff in das Kriegsgeschehen nicht unterschlagen hätte, und so bleibt der Einfluss der Witterung auf die Schlacht fraglich. Insgesamt scheint es wahrscheinlich, dass Otto eine ähnliche Taktik wie sein Vater Heinrich I. im Jahre 933 in der Schlacht bei Riade verfolgt, um die magyarischen Reiter in Reichweite seiner Panzerreiter zu bekommen. Am Ende der Feldschlacht befinden sich die Magyaren auf dem Rückzug – und zwar so zahlreich (immerhin noch etwa 20.000 Mann), dass die Augsburger zunächst von einem erneuten Angriff ausgehen, als die Reiter auf ihre Stadt zustürmen. Widukind von Corvey berichtet von der tapferen Gegenwehr einiger Magyaren, die aber die Schlacht nicht mehr wenden können. Gerhard von Augsburg berichtet in seiner "Vita Sancti Uodalrici", dass die, "die sie von den Bollwerk der Stadt Augsburg kommen sahen, glaubten, sie kehrten zurück, ohne von dem Kampf beeinträchtigt zu sein, bis sie sahen, dass sie an der Stadt vorbei eilends an das andere Ufer des Lechflusses streben."

Daher könnte man vermuten, dass es einigen ungarischen Heerführern gelungen war, die Schlacht abzubrechen, um der vollständigen Vernichtung zu entgehen, oder dass der Rückzug nur vorgetäuscht war, um Ottos Krieger aus ihrer Schlachtordnung zu bewegen, wie es dem ungarischen Heer schon in der Lechfeldschlacht 910 gelungen war. Wenn es sich tatsächlich so verhalten sollte, so ging ihr Plan diesmal nicht auf. Die älteren Sankt Galler Annalen berichten sogar von einer zweiten Schlacht, in der die Böhmen die abziehenden Ungarn geschlagen haben.[10] Tatsächlich versuchten sie jedoch, auf die baierische Uferseite des Lechs zu ihrem Lager zu gelangen. Aber auch hier wirkten sich die Regenfälle der vorangegangenen Tage verhängnisvoll aus. Der Lech und auch die anderen von den Alpen zur Donau hinströmenden Flüsse waren derart angeschwollen, dass ein Hinübersetzen in kurzer Zeit unter der Bedrohung des Feindes nicht möglich war. Daher versuchten einige versprengte Einheiten, in den umliegenden Dörfern Schutz zu finden. Den wenigen Kriegern, die diesen Massakern entkommen konnten, wurde im Hinterland an besetzten Fähren und Furten aufgelauert. Sie wurden erschlagen oder ertränkt. Auf der Flucht wurden unter anderem die Anführer Bulcsú, Lehel und Sur gefangen genommen und zusammen mit anderen Adeligen zu Heinrich I. nach Regensburg gebracht, das erst im Mai 955 als Folge des gescheiterten Liudolfinischen Aufstand wieder in seine Herrschaft gefallen war. Dieser ließ sie, als seine letzte Amtshandlung, hängen. Für die Ungarn bewirkte der katastrophale Ausgang der Schlacht eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft. Nachdem die Klasse der Reiterkrieger empfindlich an Macht eingebüßt hatte, vermischten sich die Magyaren mehr und mehr mit den ansässigen Slawen und wurden sesshaft. Sie räumten die Gebiete im heutigen Österreich und zogen sich ins heutige Westungarn zurück. Großfürst Géza bat Otto um Missionare und entmachtete den alten Kriegeradel, die Gegenpartei der Arpaden. Sein Sohn Stephan der Heilige heiratete schließlich die baierische Prinzessin Gisela aus dem Haus des deutschen Kaisers. Für Otto bedeutete der Sieg auf dem Lechfeld zunächst eine Konsolidierung seiner Herrschaft. Aus Dank weihte er dem Namensheiligen des 10. Augusts, dem Heiligen Laurentius, dem er den Sieg zuschrieb, in Merseburg ein Bistum, und der heilige Laurentius/Lorenz wurde zu einem der wichtigsten und meistverehrten Heiligen im Abendland. In der Folgezeit nahm das Byzantinische Reich diplomatische Beziehungen mit den Ostfranken auf.

Schon kurze Zeit nach der Schlacht begann von ungarischer Seite aus eine Mythenbildung um den Ausgang. So soll eine zweite Schlacht erfolgreich verlaufen sein, zur Vergeltung ein Vielfaches an Geiseln in Ungarn hingerichtet worden sein oder der gefangene Lehel den deutschen Kaiser mit seinem Horn erschlagen haben.

| ||||||||||||||||||||||||||

| Stamm der Magyaren Der Kündü der Magyaren, Fajsz (Falicsi) fia Jutas, stirbt nach acht Jahren auf dem Thron. Sein Nachfolger wird Taksony fia Solt, der Sohn seines Vor-Vorgängers Solt (Zoltán) fia Árpád, der vor drei Jahren starb.

| ||||||||||||||||||||||||||

Stamm der Magyaren

| ||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||

| 960 / 970 / 980 / 990 | ||||||||||||||||||||||||||

| 990 / 1000 / 1010 / 1020 / 1030 / 1040 / 1050 | ||||||||||||||||||||||||||

| Ungarn gibt sich die erste Flagge im Jahre 997. | ||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||